タイトルを読んで、「未だそんな脱炭素推進」とか言ってるのかとため息が出たが、中身を読んだらそこまで悪い話ではなかった。

岸田前首相、東南アジア歴訪へ 5月上旬にも、脱炭素推進

2025/04/06

自民党の岸田文雄前首相は、5月上旬にもインドネシアとマレーシアを訪問する方向で調整に入った。東南アジアなどとの脱炭素の連携枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の推進について各国の首脳級要人と会談し、連携強化を図る。

共同通信より

トランプ氏登場で、「脱炭素」なんてもう古い話になったと思ったけど、岸田氏は未だこのお題目を続けるつもりなのか。もっと役に立つ話があるんだが。

見直されるべき日本のエネルギー政策と外交戦略

再エネ賦課金は止めちまえ

先日、こんな記事を読んで思わず突っ込みを入れようとしたが、記事を書くのは諦めた。

再エネ賦課金が過去最高 32年ごろまで増加 専門家「国民の許容範囲超えている」

2025/4/5 20:02

太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーを普及させるために電気料金に上乗せされる「再エネ賦課金」の引き上げが続いている。2025年度の単価は2年連続で上昇し、標準家庭(使用量400キロワット時)で月約1600円の上乗せ。12年度の導入以来最高で、電気料金の1割超になっている。賦課金総額は25年度までの累計で25兆円を超え、32年度ごろまで増加を続ける見込みだ。再エネ普及に見合う負担なのか、存在意義を問う声も強まっている。

産経新聞より

いつもの話を繰り返して書くのもどうかと思うからね。結論は、「再エネ賦課金なんて止めちまえ」といういつもの話だ。

そもそも、この再エネ賦課金というのは、再生可能エネルギー発電の普及に資するというのが導入目的であって、再エネ業者を甘やかす理由で存続する必要はないのである。

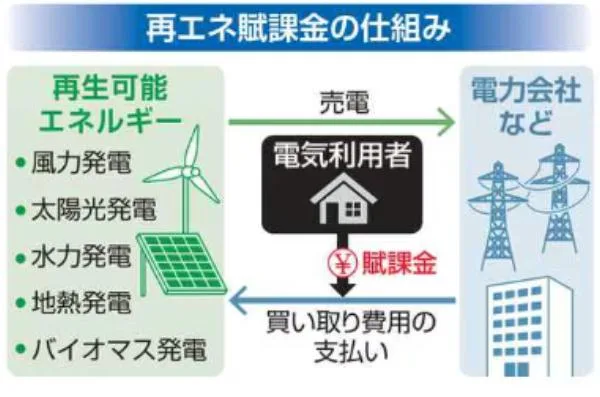

政府は、再エネで発電された電気を20年といった長期にわたって固定した価格で買い取るよう電力会社に義務付ける「固定価格買い取り制度」(FIT)を12年度に始めた。電力会社は、買い取り総額と市場での販売収入の差額を賦課金で穴埋めすることになった。

産経新聞「再エネ賦課金が過去最高 32年ごろまで増加」より

ところが現在は、FITの尻ぬぐいの貯めに利用されており、結局のところ再エネ業者を肥え太らせるためだけに利用されている。

つまり、目的外使用になってしまっているのだ。それなのに2023年まで再エネ賦課金を増やし続けるという計画なのだから、もうメチャクチャだ。

買い取り総額の補填に使うというのは、どう考えても歪なのだ。

再エネ発電は続けても良いが失策は正すべき

そもそも、菅直人が孫正義と手を組んで作ったFIT制度は完全に失敗であった。

政府は買い取り価格の引き下げや入札制の活用などでコスト低減は進んでいると主張する。それでも国民負担は増加しており、業界関係者は「最初の30~40円という買い取り価格が高すぎた。約束をほごにするわけにもいかず、失策だった」と批判する。

産経新聞「再エネ賦課金が過去最高 32年ごろまで増加」より

長期間、高額買い取りを続けるなどという設定をした上に、事業開始の縛りがなかった。それ故に、メガソーラー設備の建設の許可だけもらって塩漬けにし、電力価格が上がったところで建設をして高額な買い取りをして貰うという悪質な業者が沢山でてきた。

流石に、現在はその穴を埋めてはいるが、既に契約終わってしまった業者が結構残っている。こうした業者から「約束が違う」などと訴訟を起こされるリスクを抱えている為に、再エネ賦課金を続けているのだ。

だが、訴訟されてある程度金を支払ってでも、こんなアホな政策は止めるべきである。恐らくその方が安い。失敗した政策の尻ぬぐいをしたくないため放置されているが、トップが責任をとって止めるべきだろう。

インドネシアとマレーシアに脱炭素技術を売りつける

さて、そういう話をベースに岸田氏の外交について言及しておきたい。

水素やアンモニアなどの脱炭素技術を持つ産業界のアジア進出を後押しする狙いもある。複数の関係者が6日、明らかにした。

共同通信「岸田前首相、東南アジア歴訪へ」より

水素やアンモニアねぇ。もうちょっとしっかり説明して貰わないと、ちょっと分かりにくい話だよね。

JERA、世界初の大型アンモニア混焼

2024.04.15

国内火力発電最大手のJERAは、碧南火力発電所(愛知県碧南市)でアンモニアを20%混焼する実証試験を2024年3月末以降に開始する。大型商用石炭火力発電所では世界初となる。石炭の一部を、燃焼してもCO2を排出しないアンモニアに置き替え、火力発電によるCO2排出量を削減する。試験は6月19日まで実施し、火力発電の脱炭素を目指す。

日経ESGより

「アンモニア」とあるのは、アンモニア混焼技術のことで、火力発電技術である。

日本には優れた石炭火力発電の技術があって、それも得ることを考えていれば良いのだけれど、アンモニア混焼に関しては少々課題が残っている。

まあまあ、こんなアホな解説は鵜呑みにする必要はないのだが、この中で指摘されている「商業規模での実証は済んでいない」というのは事実である。上に紹介したようにJERAが試験を実施開始したばかり。

そして、アンモニアは燃やすよりも肥料などに使った方が良い資源である。グレーとかグリーンとかどうでも良いと思ってはいるが、農業に用いる分を横取りするようなことでは困る。

世界初、5MW以上の大型ガスエンジンにおける水素100%燃焼技術を開発

2024年10月16日

川崎重工は、発電出力5MW以上の大型ガスエンジンにおいて、水素のみを燃料として二酸化炭素を発生せずに安定した燃焼を実現できる技術を開発しました。本技術は、世界初※1となります。

川崎重工のサイトより

水素の方も似たような状況で、技術的には商業規模で利用する手前まで来ているが、コスト面ではまだまだ課題がある。水素は保管しておくことに色々難しいハードルがあるからね。

日本の火力発電技術

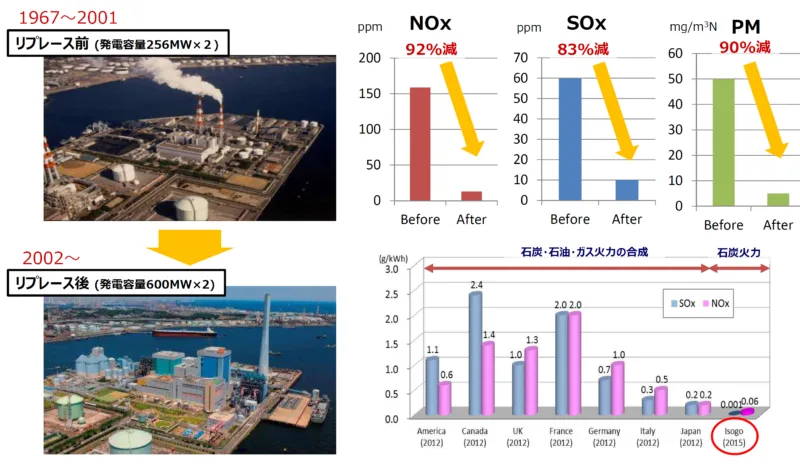

これ、どう考えても「脱酸素技術」よりも、石炭火力発電の効率燃焼技術の方が遙かに喜ばれる。だって、インドネシアは世界有数の石炭埋蔵量を有する国だし、マレーシアだって石炭の採掘はやめてしまったけれど、褐炭などを含む石炭資源は豊富である。

https://www.jogmec.go.jp/news/bid/content/300385094.pdf

建前にはアンモニアや水素に転換する話をしているのだが、ハッキリ言ってそんなモノを輸出するよりも石炭や褐炭をそのまま燃やして効率的に燃料を取り出す方が遙かに安く発電できる。クリーンになっているしね。

もちろん、水素やアンモニアの製造を止めろとは言わないが、そういった設備を動かすための電力は必要なわけで。

建前はもう捨てて、本音で交渉しようぜ!なあに、トランプ氏を理由にすればインドネシアやマレーシアは分かってくれる。

コメント

こんにちは。

「再エネ賦課金」って、民主党の黒歴史の一つだと思ってましたが、合ってましたっけ?

「再エネ」と「持続性」くらい、相反する言葉ってなかなかないですよね。

※太陽出てないと発電できない、風が(ちょうどいい範囲で)吹いてないと発電できないシステムに、どんな持続性があるんだと小一時間。

ところで、欧州が、日本からの炭素繊維の輸入を規制するとか何とか。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f239408e11b09df3db2f4e42e92cf5e36b9ad2c9

その理由が「素手で触るとお肌チクチクすりゅ~」ですって。

※最初「炭素」だから?って思ったけど、もっと馬鹿馬鹿しい理由でした。

そんなん、使う側のスキルの問題だろうが……

※東レのカーボン無しに物作り出来るなら、やってみせてみろ、って感じでもあります。とりあえずエアバスはわーくに製複合素材使用禁止で。

こんにちは。

そもそも「再生可能エネルギー」という言葉そのものがおかしいのです。持続性がない気まぐれな発電手法ですから、それを示す言葉を使うべきなのです。何か、エコを標榜していますが、現実は違いますから。

そして、炭素繊維ですか。

そりゃまた面白そうな話ですねぇ。困るのは誰だということになりそうですが、少し調べて見たいと思います。