気象庁、分かっててやってるんだろうな。

二酸化炭素濃度 国内の観測点でいずれも過去最高更新

2025年3月25日 20時45分

地球温暖化の原因となる温室効果ガスの1つ、二酸化炭素の去年1年間の平均濃度が、国内の観測点でいずれも過去最高を更新し、小笠原諸島の南鳥島では前の年からの増加量が観測史上最も大きくなりました。

NHKニュースより

何というか、不思議な記事ではある。

やっても無駄

海洋からの影響が大きい

記事では、岩手県大船渡市三陸町綾里と小笠原諸島の南鳥島の2か所で気候変動を監視する為に二酸化炭素濃度の観測を続けているという。

観測は大切だと思うのだが、観測地点に勤めている方は大変だな。無人観測所かと思ったら、綾里の方は5名の職員が、南鳥島の方は10名の職員が交代勤務しているようだ。

二酸化炭素の濃度は増え続けていて、去年1年間の平均濃度は、大船渡市で427.9ppm、南鳥島で425.7ppmといずれも過去最高を更新しました。

このうち、南鳥島の増加量は3.9ppmにのぼり、観測史上最大となりました。

また、船による太平洋上での観測も427.2ppmと過去最も多くなりました。

NHKニュースより

で、南鳥島の増加量データが観測史上最大を示したのだとか。そりゃ、海から二酸化炭素がジャンジャン出てるんだから、南鳥島での増加量は高くなるよね。

予測

こういったデータに基づいて今後の予測に関しても報告されている。

『日本の気候変動2025』を公表しました

令和7年3月26日

文部科学省と気象庁は、日本の気候変動について、最新の観測結果や科学的知見をとり入れた『日本の気候変動2025 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書—』を公表しました。

気象庁のサイトより

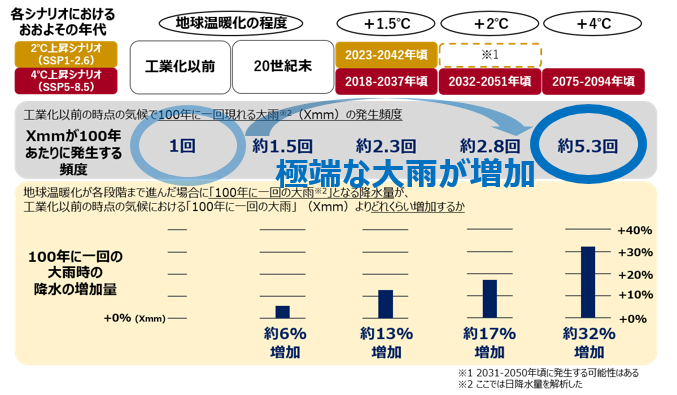

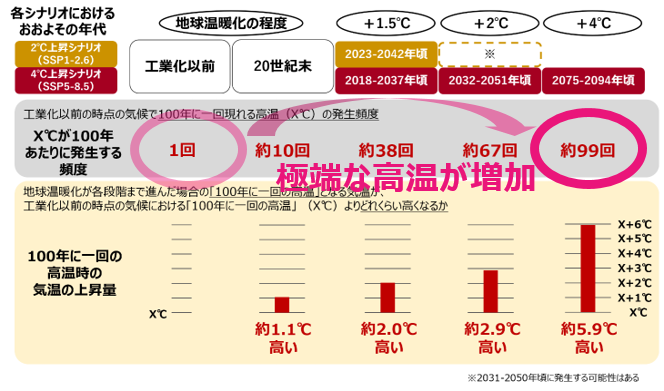

その予測は随分と悲観的なシナリオであった。

これについて、PDFなどによって分析データに関する説明が開示されていて、随分と「地球温暖化に伴う気候変動」に力が割かれていた。

地球温暖化に伴う気候変動1は、気温の上昇や海面水位の上昇、大雨の頻度や強度の増加、干ばつ の増加、大気中の二酸化炭素濃度増加による海洋酸性化など、世界の様々なところで進行している ことが報告されている。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)2が2021年から2023年にかけて公 表したIPCC第6次評価報告書では、「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引 き起こしてきたことには疑う余地がない」と評価された。

日本の気候変動2025より

この予測がその通りであるとしたら、カーボンニュートラル政策など止めてしまった方が良い。

予算と効果

何故かと言えば、令和6年度の地球温暖化対策関係予算案は、総額で約1兆1000億円とされており、令和5年度は1兆6,399億円、令和4年度は1兆6,230億円。

ここ数年で3兆円程度も突っ込んでいるが、何の成果も得られていないのである。政治において成果の得られないことに税金を突っ込むのが正しいのか?という観点でしっかり物事を考えるべきである。

二酸化炭素が増加した背景には、化石燃料の消費に加え、南米・ペルー沖の海面水温が平年より高くなる「エルニーニョ現象」が去年の春までおよそ1年間続いた影響で、東南アジアの熱帯雨林などが高温・乾燥化し、植物の呼吸や微生物のはたらきが活発になったことが考えられるということです。

気象庁は「人の生活に伴って毎年濃度が増え続けているというのは重要なポイントであり、引き続き監視していく」としています。

NHKニュース「二酸化炭素濃度 国内の観測点でいずれも過去最高更新」より

効果が得られない理由は、このブログで散々突っ込んでいるので、もう「今更」という感じなのだが。

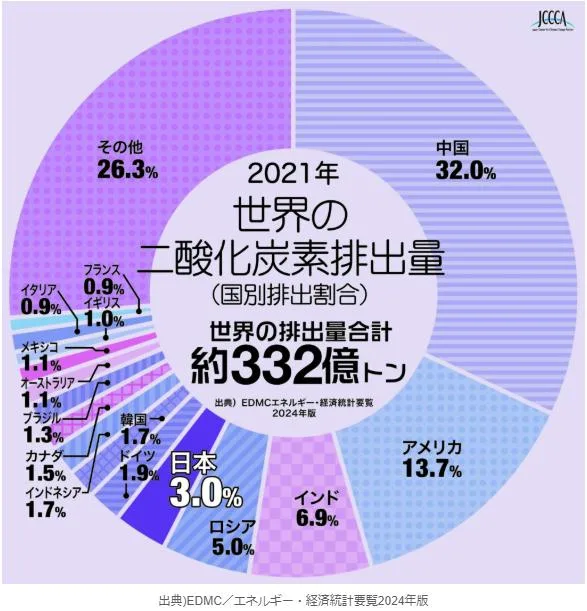

毎回説明するこの図の通り、先ずは日本の10倍出している支那に文句を言うべきだろう。逆に言うと、支那、アメリカ、インドが本気を出さなければ、二酸化炭素排出量削減なんて夢のまた夢である。だが、支那もアメリカもインドもやる気はサラサラない。もう、この時点でどうしようもないよね。4位のロシアだって協力する気はあるまい。それどころから戦争をやらかしているんだから。

絶対効果が得られないところに金をつぎ込むのは止めて欲しい。そんなんだったら、米の生産量を増やそうぜ。二酸化炭素排出量も減らせるから。あとは、災害対策をもっと加速させるとか、そういうところに金を使うべきだ。

コメント

またco2がぁ…ですか😮💨

まぁねぇ…放置してもあと3億5000万年ほど経てば、5大陸が再び巨大大陸×1に合体して、火山活動増加によるco2が10倍濃度となり、超温暖化で哺乳類が絶滅する事は地球物理学者と生物学者が断言してくれてるので「関係ない」とは言わないすけれどね。

現在の濃度の数倍だったジュラ紀だって生物多様性は担保されたんだから、生態系が全滅するこたぁ無いですよ。

で、人類の適用外の気候になるか?が問題な訳ですが、まぁ1万1000年後には第四氷期となり凍える事も解ってる!

しかし、それ以外での小氷期と温暖期は、

太陽活動によるもので、工業排出の二酸化炭素くらいでは変わりませんよ!!

いつまで官はそんな事を言ってるんすかね? もう少し建設的な事に発想を変えられないものですかね??

だったら何で原発に反対するんだろ?

BOOK様の過去の解説を読んで、あと半世紀あれば核融合を手にするの解ってる。

なら!それまで原発で持ちこたえるしかないじゃありませんか。

でんでん無関係すが、ウクライナ企業のゲーム「ストーカー」で、チェルノブイリ周辺の舞台すが、ウオッカ呑むと「放射線被曝を治せる」設定に笑いました。

なのに酔うんですよ。

でプレイヤーもNPCもガブ飲みしながら銃撃戦するので、マガジン一つ撃ち尽くしても互いにノーダメージとか(笑)

スラブ系民族のユーモアセンスには笑えました。

Falloutシリーズでも、みんな大好きヌカ・コーラが。

あれも、nuclear-Colaをもじったパロディで、放射性物質が含まれており、長期的に飲用した場合にどのような健康被害が起きるかは不明と設定されていましたね。

シリーズが進むにつれて悪ノリが悪化していく感じでなかなかです。

二酸化炭素の話をすれば金が貰えると思っているんでしょうな。

もう何も考えなくても予算が付く。

多くの企業がその流れに乗っていますしねぇ。

地球温暖化推しの環境保護界隈は、温暖化がCO2を原因とする根拠を示せなかったので、現象論としての気候変動を言い出した、と理解しています。

ご指摘の通り、日本が毎年ン超円突っ込んだところで、気候を変えたり、寒冷化させたりすることが出来るはずもなく、環境省や気象庁はまるで道化のようです。

最初に地球温暖化などと公言し出したのは、アルバート・ゴア副大統領(当時)だったと記憶していますが、彼はいつの間にかフェードアウトし、代わりに出てきたのが、グレタ・トゥンべリとかいう不思議ちゃんでした。

現状、支那が経済破綻して工場が止まれば、それなりに世界の空気は澄んで、気温も徐々にマシになるとは予想しています。期待はしていませんけど。

科学者は、温暖化が先か二酸化炭素増加が先かを決められないんですよね。

しかしそれとは別に、記事に書いたようにお金を突っ込むべきかと言われれば、効果が見込めないのに、と思いますよね。

支那経済が麻痺してロックダウンした時期にも二酸化炭素減らなかったのはデータとして出ているんで、明日、支那が滅亡してもマシになるかは怪しいですね。

こんにちは。

七面鳥は温暖化そのものは否定しませんが、その原因は、産業革命以降のいろいろは寄与しているかも知れませんが、基本的には人類が何やっても停められないマクロな気候変動、氷河期がどうこうレベルのそれだと思ってます。

とりあえず、燃焼時の温度を下げる材料まで混入してあった、大変にエコで、製造・流通業者の生活も支えていたコンビニ袋を廃止に持っていったバカヤロウは、神が許しても七面鳥が許しませんが。

こんばんは。

温暖化は確実にしていると思いますよ。

そして、二酸化炭素も増えている。

僕もそこは否定しません。

でも、二酸化炭素が増えたから温暖化したかというと、懐疑的ですね。

そして、この状況は止められないと思っていますから、予測される変化に対応できるように対策すべきだと思っています。